「幼児教育っていつから始めればいい?」

「家庭だけで十分?それとも習い事も必要?」

そんな疑問を持つ親御さんは多いのではないでしょうか。

実は、幼児教育とは机に向かう勉強だけではなく、日常生活や遊びの中にも学びの機会がたくさんあります。

この記事では、家庭でできる取り組みから人気の教育法、習い事や教材の選び方まで、親子で楽しみながら学べる方法をわかりやすく紹介します。

さらに、親の関わり方や家庭での環境づくりについても具体的に解説し、今日から実践できるヒントを提供します。

なぜ今、幼児教育がおすすめなのか|メリットと将来への効果

「幼児教育って本当に必要?」

「まだ小さいのに早すぎない?」

── 多くの親が抱く疑問です。

けれども最近は、机に向かって勉強させることだけが幼児教育ではありません。

遊びや日常生活の中で学べることこそが、子どもの将来を支える力につながります。

特に注目されているのは、学習の基礎となる「認知能力」だけでなく、人との関わりや自分を信じる気持ちを育む「非認知能力」。

この両方がバランスよく伸びることで、子どもは生き生きと学び続ける姿勢を身につけます。

ここでは、なぜ今、幼児教育が大切といわれているのかをわかりやすく紹介していきます。

-

-

「非認知能力」って何だろう?学力だけじゃない。幼児教育で育む、わが子の可能性を広げるカギと重要性の解説

公園で友達と楽しそうに遊ぶわが子、難しい積み木に何度も挑戦する姿。 「勉強はまだ先のこと」と思いつつ ...

続きを見る

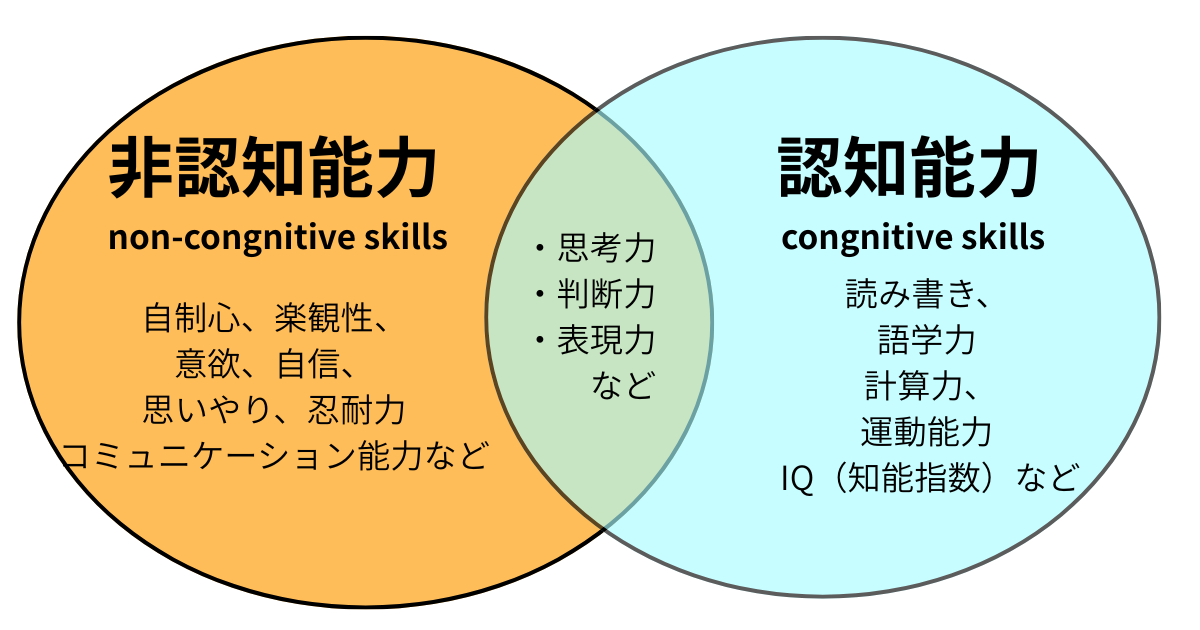

非認知能力と認知能力の両方を育むことが大切

社会で生きる力を育む非認知能力(自己肯定感、協調性、粘り強さ)と、将来の学習の土台となる認知能力(文字・数・言語の理解)の両方をバランスよく伸ばすことが大切です。

たとえば、積み木で遊ぶと空間認識や論理的思考(認知能力)が育つ一方、友達と一緒に遊ぶことで協調性や感情のコントロール(非認知能力)が養われます。

家庭では、「できたね!」と声をかけながら挑戦を見守ることが、非認知能力の成長にもつながります。

つまり、日常生活や遊びの中で学びを見つけ、親が適度にサポートすることが、幼児教育の基本です。

幼児教育の目的は、単に「勉強の先取り」をすることではありません。

非認知能力:自己肯定感、協調性、粘り強さ など

認知能力:文字、数、言語理解 など

図:「非認知能力 × 認知能力のバランス図」

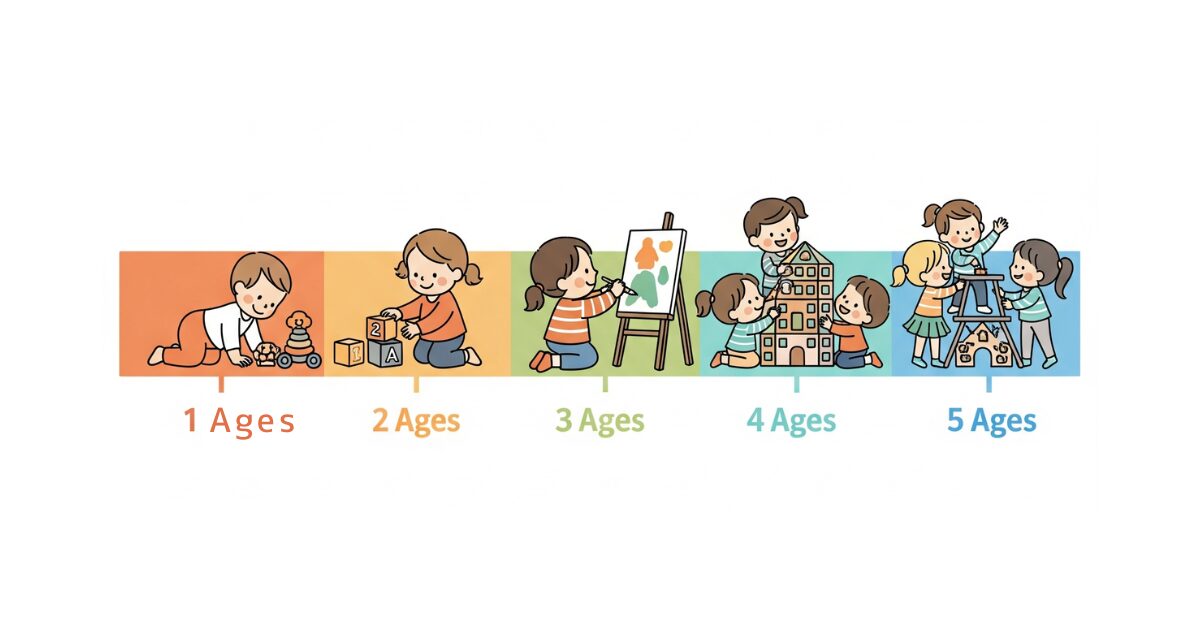

年齢別 幼児教育おすすめアプローチ【0〜就学準備】

子どもの成長は月齢や年齢によって大きく変わり、求められる関わり方や学びの環境も異なります。

0歳の赤ちゃんに必要なのは安心して過ごせる愛着形成であり、2〜3歳になると自分でやってみたいという自立心が芽生えます。

さらに4歳、5歳と年齢が上がるにつれて、社会性や思考力を伸ばすことが大切になっていきます。

「早く始めなければ」と焦る必要はありませんが、それぞれの発達段階に合ったサポートをすることで、子どもは自然と力を伸ばしていきます。

ここでは、年齢ごとの特徴とおすすめの教育アプローチを具体的に紹介します。

0〜1歳|五感と愛着を育む時期

この時期は、五感を使った刺激や親との愛着形成が何より大切です。

絵本を見せたり、触感の違うおもちゃを渡したり、抱っこやスキンシップで安心感を与えたりするだけで、脳や感情の基礎が育ちます。

2〜3歳|好奇心と自立心を育む時期

自己主張や「やってみたい!」という気持ちが芽生える時期です。

簡単なお手伝いや選択肢のある遊びを通じて、自立心や問題解決力を育てます。

また、色や形、言葉の遊びで知的好奇心を刺激しましょう。

-

-

3歳児の幼児教育ロードマップ|親が知るべき発達特性・効果的な学び・イヤイヤ期対応

「うちの子、このままで大丈夫かな?」 「もっと何かしてあげたいけど、何から始めればいいんだろう?」 ...

続きを見る

4歳|社会性と協調性を学ぶ時期

集団遊びやルールのあるゲームを通じて、友達との関わり方や協調性を学ぶ時期です。

家庭でもお手伝いや役割分担を取り入れることで、社会性の基礎が身につきます。

-

-

4歳児の発達をグーンと伸ばす!親が知っておきたい幼児教育のコツ

4歳になるお子さまの成長に、さらなる期待と少しの不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか ...

続きを見る

5歳|思考力と探求心を伸ばす時期

好奇心がさらに発展し、「なぜ?どうして?」と質問する機会が増えます。

観察や実験、自由工作など、考える力を伸ばす遊びが有効です。

家庭でも一緒に調べたり、作ったりする時間を作ると良いでしょう。

-

-

【親子で学ぶ】未来の扉を開く!初めてのSTEM教育ガイド

もし、お子さんが「なぜ虹はできるの?」「飛行機はなぜ飛べるの?」と聞いてきたら、どのように答えますか ...

続きを見る

就学準備|小学校生活につながる力を育む

生活リズム、ルールを守る力、簡単な学習習慣を身につける時期です。

文字や数字に親しむ遊び、整理整頓の習慣、友達とのコミュニケーションなど、家庭でのサポートが就学後のスムーズな生活につながります。

年齢別の特徴とおすすめの教育アプローチ表

表:年齢 × 発達の特徴 × 家庭でできる具体例

| 年齢 | 発達の特徴 | 家庭でできる具体例 |

|---|---|---|

| 0〜1歳 | 五感の発達、愛着形成 | 抱っこやスキンシップ、音の出るおもちゃ、色彩刺激 |

| 2〜3歳 | 好奇心・自立心 | 自分で選ぶ遊び、簡単なお手伝い、絵本読み聞かせ |

| 4歳 | 社会性・協調性 | グループ遊び、簡単なルールのあるゲーム |

| 5歳 | 思考力・探求心 | 実験遊び、パズル、数や文字遊び |

| 就学準備 | 小学校生活に必要な力 | 時間管理、挨拶、身の回りの整理習慣 |

年齢ごとに大切にしたいポイントを意識するだけで、毎日の関わり方がぐっと楽になります。

とはいえ実際の子育てでは「イヤイヤ期で大変!」「ごはんを食べてくれない…」「癇癪がひどい」など、発達に合わせたお悩みもつきものですよね。

そんなときに役立つのがこちらの記事です👇

-

-

【年齢別解決策】イヤイヤ期、偏食、癇癪…幼児育児の悩み解決ガイド

「うちの子、どうしてこんなに癇癪を起こすの?」 「偏食がひどくて、栄養が偏らないか心配…」 「お友達 ...

続きを見る

今すぐ家庭で始められる幼児教育

幼児教育と聞くと「教材をそろえなきゃ」「特別な教室に通わせるのかな?」と思う方も多いかもしれません。

でも実は、家庭のなかでもすぐに始められることがたくさんあります。

大切なのは、完璧にやろうとすることではなく、子どもの「やってみたい!」を一緒に楽しむこと。

絵本の読み聞かせやお絵かき、公園遊びや生活習慣の練習など、日常の小さな工夫がすべて学びにつながります。

ここでは、親子で気軽に取り入れられる家庭での幼児教育のアイデアをご紹介します。

親の関わり方の基本

⭐子どもの安心感や好奇心を尊重し、環境を整える

家庭での幼児教育のスタートは、親の関わり方がカギです。

まず大切なのは、子どもが安心して過ごせる環境を整え、興味や好奇心を尊重すること。

「やってみたい!」と思う気持ちを見守り、失敗しても叱らず、チャレンジを楽しめるようにする姿勢が重要です。

たとえば、絵本を読む時間やお手伝いの機会を与えるときも「できるだけ自分でやらせる」「声かけは肯定的に」と意識するだけで、学びの質がぐっと高まります。

家庭でできる小さな工夫が、子どもの自発性や学習意欲を育てる第一歩です。

-

-

幼児の自己肯定感と自主性を高める親の愛情サポート術|親ができる具体的なアプローチ

「うちの子は、なんだか自信がないみたい…」 「もっと自分で考えて行動できるようになってほしいけど、ど ...

続きを見る

知的好奇心を育てる

⭐読み聞かせ、図鑑、知育玩具

読み聞かせや図鑑、知育玩具を使うことで、子どもは自然と「なぜ?」「どうして?」と考える力を伸ばします。

親が一緒に見たり、質問に答えたりすることで、会話を通して思考力や語彙力も育まれます。

知育玩具は、積み木やパズル、簡単なカードゲームなど、遊びながら学べるものが理想です。

家庭での遊びを通じて、学ぶことを「楽しい」と感じる習慣を作りましょう。

-

-

『絵本の読み聞かせ』の効果がすごい!知的好奇心・語彙力を伸ばすコツとは?

こんにちは、子育てに奮闘中の皆さん。 お子さんと過ごす時間の中で、「もっと成長を促してあげたい」「何 ...

続きを見る

感性を豊かにする

⭐音楽、お絵かき、自然体験

音楽やお絵かき、自然体験などの活動は、子どもの表現力や感受性を豊かにします。

たとえば、一緒に歌を歌ったり、簡単な工作をしたり、散歩で植物や虫を観察したりするだけでも、感性は大きく育ちます。

こうした体験は、創造力や想像力の基礎を作るだけでなく、親子のコミュニケーションの時間にもなります。

-

-

子育ての悩みを解決!家庭でできる音楽教育と非認知能力の育成

音楽は、ただの娯楽ではなく、子どもの脳や心の成長に大きな影響を与える力を持っています。 最近の研究で ...

続きを見る

-

-

子育ての悩みを解決!アート体験&鑑賞で子どもの才能開花!親子で育む非認知能力

「うちの子、将来どんな才能を開花させるんだろう?」 子育てをしていると、誰もが一度はそんなことを考え ...

続きを見る

体を動かす

⭐公園遊び、リズム遊び、お手伝い

公園遊びやリズム遊び、お手伝いなど、身体を動かす活動は、体力や運動能力だけでなく、集中力や社会性も育てます。

家の中でも簡単な運動やダンスを取り入れたり、物を運ぶお手伝いを通じて体を動かす習慣を作ることがポイントです。

-

-

子育ての悩みを解決!運動×非認知能力:子どものやる気を引き出す運動習慣の作り方

1. はじめに 「最近の子どもは運動不足」とよく言われますが、実際に文部科学省の調査(2022年)に ...

続きを見る

生活習慣を身につける

⭐トイレトレーニング、おむつ外し

トイレトレーニングやおむつ外し、食事や睡眠のリズム作りは、幼児教育の重要な土台です。

生活習慣が整うことで、学習や遊びに集中できる環境が整い、心身の発達にもつながります。

-

-

「トイレトレーニングっていつから?どうやる?」ママ・パパのよくある悩みと解決法を丁寧に解説!

「そろそろトイレトレーニングを始めたほうがいいのかな…?」 「他の子はもうパンツなのに、うちの子はま ...

続きを見る

安全・健康を守る生活習慣

⭐生活リズム、感染症対策、睡眠

生活リズムの安定、手洗いやうがいなどの感染症対策、十分な睡眠は、学びを支える基盤です。

健康管理や安全対策を日常に取り入れることで、子どもが安心して遊び、学べる環境を整えましょう。

デジタルデバイスとの賢い付き合い方

⭐利用時間の目安、知育アプリ活用

スマホやタブレットなどのデジタルデバイスは、正しく使えば知育アプリや映像教材として有効です。

ただし長時間の利用は控え、親子で一緒に楽しむ時間を作ることが大切です。

-

-

【最新研究】幼児教育にスマホは悪影響?メリット・デメリットを徹底解説!

近年、幼児教育にスマートフォン(スマホ)を取り入れる家庭が増えていますが、「スマホは子どもに悪影響で ...

続きを見る

家庭で始められる幼児教育チェック表

家庭での幼児教育は、特別な教材や時間を用意しなくても、日常生活の中で楽しく始めることができます。

大切なのは「遊びながら学ぶ」「親子で一緒に体験する」という視点です。

ここでは、今日から家庭で取り入れられる具体例をチェック表形式で紹介します。

| カテゴリ | 具体例 | ポイント・工夫 |

|---|---|---|

| 言葉・コミュニケーション | 絵本の読み聞かせ(1日5分~) | 短時間でも毎日続けることで語彙力アップ |

| 通勤・買い物中にしりとりやなぞなぞ | 移動時間も遊びながら学べる | |

| 名前や感情を言葉で表現する声かけ | 「嬉しい」「悲しい」など言葉で感情を理解 | |

| 数・論理・生活スキル | お手伝い(洗濯物をたたむ、食材を数える) | 数や分類の理解、手先の発達にもつながる |

| パズルやブロックで形・大きさ・順序を理解 | 空間認知力や論理的思考を育む | |

| おやつや買い物で数や分類を学ぶ | 日常生活の中で自然に学習できる | |

| 感覚・創造力 | お絵かきや工作で色・形を楽しむ | 創造力や自己表現力を伸ばす |

| 音楽やリズム遊び | リズム感や表現力を育む | |

| 粘土や水遊びで触覚・感覚を刺激 | 感覚統合の発達に役立つ | |

| 生活習慣・社会性 | トイレトレーニングや歯磨き習慣 | 生活リズムや自立心を育てる |

| ごっこ遊びで役割や順番を学ぶ | 社会性・協調性を身につける | |

| 家族での「ありがとう」「お願いします」の声かけ | 礼儀やコミュニケーション能力の基礎 | |

| 自然・科学体験 | 公園や庭で葉っぱや虫を観察 | 自然への興味・好奇心を育む |

| 水遊びやお料理で変化や順序を体験 | 科学的思考や原因・結果の理解 | |

| 天気や季節の変化を話題にする | 日常の中で自然のしくみを学ぶ |

💡 使い方のポイント!

✅まずは1日5分~10分から取り入れる

✅親も一緒に楽しむことで学びが定着

✅完璧を目指さず、子どもの「興味」を中心に選ぶ

わが子に合うのはどれ?人気の幼児教育法を比較

幼児教育とひと口にいっても、その方法はさまざまです。

最近よく耳にする「モンテッソーリ」や「シュタイナー」、さらには「レッジョ・エミリア」など、世界中で実践されている教育法には、それぞれ独自の考え方や特徴があります。

とはいえ、どれが正解というわけではなく、大切なのはお子さんの性格や家庭の方針に合うスタイルを選ぶこと。

ここでは代表的な教育法をわかりやすく整理し、家庭や園を選ぶ際の参考にしていただけるようにご紹介します。

さらに、実際に教育施設を選ぶときに役立つチェックポイントも解説します。

-

-

オルタナティブ教育の選び方|子どもの個性を伸ばす方法

「オルタナティブ」とは「代替の」「もう一つの」という意味で、オルタナティブ教育は従来の学校教育にとら ...

続きを見る

モンテッソーリ教育

モンテッソーリ教育は「自発性」を重視し、子ども自身が考えて行動できる環境作りが基本です。

家庭でも片付けや選択肢のある遊びを取り入れることで、教育法の考え方を日常に反映できます。

シュタイナー教育

シュタイナー教育は、想像力や表現力を育む活動が中心で、自然素材や手仕事を通じて感性を伸ばします。

家庭でも工作や季節の行事を取り入れると親子で楽しめます。

-

-

子どもの成長を支える教育法|モンテッソーリ教育とシュタイナー教育の選び方

子どもの教育法を選ぶとき、モンテッソーリ教育とシュタイナー教育という2つの選択肢が注目されています。 ...

続きを見る

レッジョ・エミリア教育

レッジョ・エミリア教育は探究型学習が特徴で、プロジェクトやテーマ遊びを通して「考える力」を育てます。

家庭でも、観察日記や自由工作を一緒に楽しむことが可能です。

-

-

レッジョ・エミリア教育とは?特徴と魅力を解説

「うちの子の創造性、もっと伸ばしてあげたいな…」 そう思ったことはありませんか? モンテッソーリ教育 ...

続きを見る

人気の幼児教育法の比較表

表:教育法 × 特徴 × 家庭で取り入れやすいポイント

| 教育法 | 特徴 | 家庭で取り入れやすいポイント |

|---|---|---|

| モンテッソーリ | 自発性・自己選択を尊重 | お片付けコーナー、自由遊び時間の確保 |

| シュタイナー | 想像力・創造性重視 | 手仕事・自然素材での遊び |

| レッジョ・エミリア | プロジェクト型学習 | 家庭でも探究型遊び・工作を導入 |

良い幼児教育施設を見分けるポイント|ECERS(幼児教育環境評価スケール)の観点から

保育の質を評価する国際的な基準であるECERS(Early Childhood Environment Rating Scale:幼児教育環境評価スケール)の観点から解説。

幼児教育施設を選ぶ際には、ECERS(幼児教育環境評価スケール)の視点を参考に、子どもが安心して過ごせる環境や教育者の関わり方を見学でチェックすると良いでしょう。

-

-

保育園選びで失敗しない!「質の高い保育」をECERS(エカーズ)で評価・見極める方法

大切な子どもの保育園選び、家からの距離だけで決めていませんか? 子どもが多くの時間を過ごす保育園の「 ...

続きを見る

後悔しない!習い事・教材の選び方

幼児期に習い事や教材を選ぶときは、「何を学ばせたいか」と「家庭で無理なく続けられるか」の両方を意識することが大切です。

知育系、運動系、芸術系など習い事にはさまざまな種類があり、それぞれの特性や目的を理解することで、子どもに合ったものを選びやすくなります。

また、紙教材やデジタル教材、サブスクリプション型のおもちゃ・絵本など、家庭学習のスタイルも多岐にわたります。

ここでは、選ぶ際のポイントや費用の目安、体験教室でチェックすべき項目を整理し、後悔しない選択をサポートします。

習い事や教材選びは、『正解探し』ではなく、家庭の生活リズムと子どもの『楽しい!』を大切にして選ぶのが一番です。

とはいえ、『習い事は何歳から始めればいい?』『教材だけで十分?』といった疑問を持つ方も多いですよね。

そんな気になる点は、後の【幼児教育のよくある質問(FAQ)】で解説していきます。

習い事の種類と特徴(知育系・運動系・芸術系)

習い事や教材は、子どもの性格や家庭の生活リズムに合わせて選ぶことが大切です。

知育系(英会話・プログラミング)は、論理力や語学力を伸ばす効果が期待できます。

運動系(体操・スイミング)は、体力・運動能力と社会性を育みます。

芸術系(ピアノ・絵画)は、表現力や創造力を伸ばします。

表:習い事の種類 × 例 × ポイント

| 種類 | 例 | ポイント |

|---|---|---|

| 知育系 | 英会話・プログラミング | 継続できるか、家庭で復習可能か |

| 運動系 | 体操・スイミング | 体力・運動能力の伸び、送迎の負担 |

| 芸術系 | ピアノ・絵画 | 興味・楽しさ重視 |

-

-

幼児期の英語教育は必要?効果的なアプローチとは

「英語は早く始めた方が良い」とよく耳にするけれど、本当に必要なのか、いつから始めるべきなのか悩む親御 ...

続きを見る

教材のタイプと選び方(紙教材・デジタル教材・サブスク)

教材は、紙教材・デジタル教材・サブスク型の知育ボックスなど種類があります。

それぞれの特徴や費用感を整理し、体験や資料請求を活用して「家庭に合うか」を見極めることが重要です。

⭐目的別チェックリスト

✅紙教材:机に向かう習慣をつけたい

✅デジタル教材:親が共働きで学習サポートに時間をかけにくい

✅サブスク:体験型で「遊びながら学ぶ」を重視したい

表:教材の種類とメリット・デメリットと費用目安

| 教材タイプ | 特徴 | メリット | デメリット | 費用目安 |

|---|---|---|---|---|

| 紙教材 | ・ワークブックやドリル型。 ・机に向かう習慣を作りやすい | ・机学習の習慣が身につく ・書く力・集中力が養える | ・親のサポートが必要 ・遊び感覚はやや少ない | 月1,000〜3,000円 |

| デジタル教材 | ・タブレットやアプリなど。 ・映像や音で学べる | ・ゲーム感覚で楽しい ・共働き家庭でも取り組みやすい | ・依存リスク ・姿勢や目の負担に注意 | 月2,000〜5,000円 |

| サブスク型 | ・知育玩具や絵本が定期的に届く | ・遊びながら学べる ・飽きずに新しい刺激が得られる | ・コストが継続的にかかる ・収納スペースに困ることも | 月2,500〜4,000円 |

-

-

3歳からの幼児教育:オンライン?オフライン?幼児教育の選び方と最適な学び方を見つけるヒント

お子さんが3歳を迎える頃、「そろそろ幼児教育を考えないと…」と、多くのパパ・ママが初めて本格的に「教 ...

続きを見る

費用相場と予算の立て方

習い事や教材を選ぶときに気になるのが「いったい月にどれくらいかかるの?」という費用面。

相場を知らずに始めてしまうと、気づいたら家計の負担になってしまうこともあります。

知育系・運動系・芸術系では費用感が大きく異なり、さらに教材も紙・デジタル・サブスクによってコストの幅があります。

まずは全体的な目安を知り、家庭の予算に合った続けやすい選択をすることが大切です。

表:習い事・教材別の費用目安

| 項目 | 費用目安(月額) | 初期費用 |

|---|---|---|

| 英会話 | 5,000〜10,000円 | 入会金5,000円前後 |

| スイミング | 6,000〜8,000円 | 水着・道具3,000円〜 |

| ピアノ | 6,000〜10,000円 | 楽器購入数万円〜 |

| 紙教材 | 1,000〜3,000円 | なし |

| デジタル教材 | 2,000〜5,000円 | タブレット代別途 |

-

-

4歳児の発達と学びのサポートガイド|成長の目安とおすすめの習い事・学習法

4歳になると、子どもの世界はさらに広がり、簡単なひらがなを読んだり書いたりすることに興味を示したり、 ...

続きを見る

体験教室でチェックすべきこと

気になる習い事や教材があれば、まずは体験に参加してみるのがおすすめです。

ただし「楽しそうにしていた」だけでは判断できません。

先生やスタッフの雰囲気、教室の安全性、通いやすさ、子どもが無理なく続けられる内容かどうかなど、見るべきポイントがあります。

体験教室は、子どもに合うかを見極める絶好の機会。

親子でチェックする視点を持っておくと、後悔しない選び方につながります。

⭐親子体験や施設見学のポイント!

✅子どもが楽しそうに取り組んでいるか?

✅先生の指導スタイルや雰囲気は合っているか?

✅保護者の待機・送迎環境は無理がないか?

✅費用や入会条件の説明が明確か?

✅体験後の子どもの感想はポジティブか?

幼児教育を親子で楽しむための親の役割と関わり方

幼児教育の効果を最大限に引き出すには、親の関わり方が非常に大切です。

安心できる環境を整え、子どもの「好き」や興味を尊重することで、学びは自然に楽しいものになります。

また、会話や声かけの工夫で思考力を伸ばし、褒め方や叱り方のポイントを押さえることで、子どもの自己肯定感や挑戦する力を育むことができます。

さらに、習慣づけを支える姿勢や、親自身が楽しむ姿勢を見せることも重要です。

このセクションでは、親が家庭で取り入れやすい具体的な関わり方を紹介し、幼児教育を親子で楽しむヒントをお伝えします。

安心できる環境を整える

子どもが安心して挑戦できる環境は、学びの土台になります。

たとえば「失敗しても大丈夫」と思える雰囲気を作ることで、子どもは新しいことに積極的に取り組むようになります。

部屋を安全に整える、材料や教材を自由に手に取れるようにするなど、物理的な環境づくりも大切です。

また、親の表情や声かけも大きな影響を与えます。

イライラした口調よりも、「やってみよう」「できたね」といった肯定的な言葉をかけることで、子どもは「ここなら安心して頑張れる」と感じます。

安心感があるからこそ、子どもは学びを楽しみ、チャレンジを繰り返すことができるのです。

⭐安心できる環境チェックリスト!

✅部屋の危険なもの(尖った角・小物・コード類)を片付けてあるか?

✅子どもが安心して遊べる専用スペースをつくっているか?

✅教材やおもちゃは子どもの手の届く場所に置いて、自由に選べるようにしているか?

✅遊びや学びを「ダメ!」ではなく「こうしてみよう」と肯定的に声かけしているか?

✅子どもの挑戦を途中で止めず、最後まで見守る姿勢を大事にしているか?

✅親自身もリラックスできる時間・環境を確保しているか?(親の安心=子供の安心)

✅「失敗しても大丈夫」と伝えられる雰囲気を意識しているか?

-

-

【簡単なのに効果絶大】幼児の自己肯定感を育む魔法の習慣「3つの良いこと(Three Good Things)」

「毎日バタバタで余裕がない…でも、わが子のキラキラした笑顔は絶対守りたい!」そう願うママ・パパへ。 ...

続きを見る

子どもの「好き」を尊重する

幼児期は「好き」が成長の原動力になります。

親が「これは教育的にいいから」と押しつけるよりも、子どもが夢中になれる遊びや活動を見つけて、それを応援することが学びを広げる近道です。

例えば、車が好きならミニカー遊びを通じて数や分類を学べますし、絵を描くのが好きなら色や形の理解が自然に深まります。

「またやりたい!」と思えることがあれば、子どもは自ら学びに向かっていきます。

親がその興味を一緒に楽しみ、「すごいね」「もっと見せて」と共感的に関わることで、子どもは安心して自分の世界を広げていけるのです。

表:子どもの「好き」× 学びの広がり

| 子どもの「好き」 | 学びの広がりの例 |

|---|---|

| 車・電車・乗り物 | 数(車の数を数える)、分類(種類ごとに分ける)、地図や社会への関心 |

| 絵・お絵かき | 色や形の理解、表現力、手先の器用さ、美的感覚 |

| 音楽・歌 | リズム感、言語力(歌詞を覚える)、表現力、感情理解 |

| 積み木・ブロック | 空間認識、論理的思考、創造力、問題解決力 |

| 外遊び・体を動かす | 体力・運動能力、協調性、自然への関心 |

| 動物 | 生き物への優しさ、観察力、命や自然環境の理解 |

| 絵本・お話 | 語彙力、想像力、集中力、読解力 |

-

-

子育ての悩みを解決!遊びで伸ばす非認知能力|3歳からの簡単アクティビティ5選

子育て中の皆さん、毎日お疲れ様です! 「おもちゃを片付けずに、途中でどこかへ行ってしまう…」 「初め ...

続きを見る

興味を引き出す会話のしかけ

子どもの思考力や好奇心を伸ばすためには、ちょっとした会話の工夫が効果的です。

例えば、「どうしてだと思う?」「もしこうだったらどうなるかな?」と問いかけると、子どもは自分なりに考える習慣を持ち始めます。

正解を求める必要はありません。

答えが間違っていても「そう考えたんだね」「面白いね」と受け止めることで、安心して発言できるようになります。

また、日常生活の中でも会話のきっかけはたくさんあります。

散歩中に花を見て「どんな色があるかな?」、料理中に「にんじんは柔らかくなるかな?」など、自然な場面を活かすと効果的です。

親の質問がきっかけで、子どもは自分の頭で考える楽しさを知るようになります。

⭐興味を引き出す会話のしかけ例⭐

シーン:公園で花を見つけた時

きれいなお花!

ほんとだね。

どんな色かな?

いくつ咲いてる?

学びにつながるポイント:観察力・数の概念

表:その他の興味を引き出す会話のしかけ例

| シーン | 子どもの言動 | 親の声かけ例 | 学びにつながるポイント |

|---|---|---|---|

| 車のおもちゃで遊ぶ | 車を並べている | 「この赤い車と青い車、どっちが速そう?」 | 色の認識・比較する力 |

| 絵を描いている | 丸をたくさん描いている | 「たくさん丸を描いたね!これは何に見える?」 | 創造力・表現力 |

| 絵本を読んだあと | 「もう一回!」 | 「どのキャラクターが好き?どうして?」 | 言語力・感情理解 |

| 料理のお手伝い | 野菜を切っている | 「この人参は長い?短い?どっちかな?」 | 長短・形の理解 |

| 雨の日に窓を見ている | 「雨いっぱい!」 | 「雨ってどんな音がする?ザーザー?ポツポツ?」 | 感性・表現力 |

-

-

子育ての悩みを解決!やる気を引き出す「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の効果的な組み合わせ方

子育ては、私たち親にとって最もやりがいのある仕事の一つですが、同時に多くの悩みや課題も伴います。 特 ...

続きを見る

褒め方・叱り方のポイント

幼児期の褒め方・叱り方は、子どもの自己肯定感に直結します。

褒めるときは「すごいね!」だけでなく、「最後まで片付けできたね」「色を工夫したね」と具体的に過程を認めてあげましょう。

すると子どもは「やり方や工夫」が評価されたと感じ、次の挑戦につながります。

一方で叱るときは、人格を否定せず行動に焦点を当てることが大切です。

「ダメな子だね」ではなく「おもちゃを投げると危ないよ」のように伝えると、子どもは「自分が悪い」ではなく「行動を直せばいい」と理解できます。

親の声かけ次第で、子どもは安心して挑戦し続けられるのです。

表:興味を引き出す会話のしかけ例

| シーン | ⭕良い例(おすすめの関わり方) | ✖️避けたい例(NGな声かけ) | 💡学びのポイント |

|---|---|---|---|

| 絵を描いたとき | 「たくさん色を使ったね!ここはどんな気持ちで描いたの?」 | 「上手だね!」だけで終わる | 過程や工夫を認めることで自己肯定感が育つ |

| お片づけができたとき | 「自分で片づけられてえらいね!どこに置くと使いやすいかな?」 | 「やっと片づけたね」など否定混じりの褒め方 | 次につながる問いかけで習慣化を支援 |

| 癇癪を起こしたとき | 「怒りたくなる気持ちわかるよ。でもこうすると安心できるよ」 | 「泣かないで!」「いい加減にしなさい」 | 感情を受け止め、行動の改善に導く |

| 約束を守れたとき | 「約束を守ったからスムーズにできたね!ありがとう」 | 「やっとできたね」 | 行動の具体的な成果を伝えると達成感が深まる |

| ケンカしたとき | 「どうして取りたかったの?相手の気持ちはどうかな?」 | 「仲良くしなさい!」と一方的に注意 | 相手の立場を考える力を育む |

※褒め方は「結果よりも過程」、叱り方は「人格ではなく行動」に焦点を当てることが大切です。

-

-

子どもの自己肯定感をグングン高める!「サーブアンドリリース」親子でできる簡単習慣

「うちの子、自信がないみたい…」 「失敗を恐れずに、どんどんチャレンジできる子になってほしい!」 そ ...

続きを見る

習慣づけを支える姿勢

幼児教育は一度に大きなことをする必要はありません。

むしろ、毎日少しずつ続けることが大切です。

例えば、寝る前に1冊本を読む、朝食の前に一緒に歌をうたうなど「1日5分のルーティン」を作るだけでも立派な習慣づけになります。

完璧を求めすぎると親も子も疲れてしまうので、「今日はできなかったけど明日またやろう」と柔軟に考えることも大切です。

親が無理なく楽しんで続けている姿を見せると、子どもも自然と「続けるのが当たり前」という感覚を身につけます。

小さな積み重ねが、将来の学びに向かう力の基礎になるのです。

🌱 無理なく続ける工夫リスト

- 完璧を目指さず「できたらOK」と考える

- 決まった時間より「すき間時間」を活用する

- 親も一緒に楽しむ姿勢を見せる

- 毎日ではなく「週3回」など緩やかな目標設定をする

- 成果より「続けられたこと」を喜ぶ

✅ 1日5分でできる習慣例チェック表

| チェック | 習慣例 | 学びのポイント |

|---|---|---|

| ☐ | 絵本を1冊読む | 言葉のリズム・語彙が増える |

| ☐ | 今日の出来事を一緒に3つ話す | 表現力・思考整理 |

| ☐ | 歌を1曲歌う | リズム感・記憶力 |

| ☐ | 積み木やブロックで自由に作る | 想像力・空間認識 |

| ☐ | お手伝い(お皿運びなど)を一つする | 自立心・生活習慣 |

| ☐ | 「ありがとう」を言う場面を意識する | 感謝の気持ち・社会性 |

幼児教育のよくある質問(FAQ)

幼児教育を考えるとき、多くの親御さんが「うちは遅すぎない?」「共働きでも大丈夫?」「教材だけでも足りる?」といった不安を抱きます。

ここでは、そんなよくある疑問にわかりやすく答えていきます。

Q1: 何歳から始めればいい?

幼児教育に「遅すぎる」ということはありません。

もちろん、0〜1歳から五感や愛着を意識した関わりを持つと発達の土台が作りやすいですが、2歳、3歳からでも遊びや家庭での工夫を通じて十分に学びは伸ばせます。

例えば、2歳ならトイレトレーニングやごっこ遊びが「生活習慣」や「社会性」の学びにつながり、4歳なら簡単なボードゲームを通じて「ルールの理解」や「順番を待つ力」を身につけることができます。

大切なのは年齢よりも「子どもの興味やタイミング」に合わせて楽しむことです。

Q2: 共働き家庭でもできる?

はい、できます。

1日5分でも、読み聞かせや簡単な遊びを取り入れるだけで十分です。

例えば、夜の歯磨きのあとに絵本を読むことを習慣化する、通勤中に子どもとしりとりをして言葉遊びを楽しむなど、ほんの短い時間でも立派な学びにつながります。

また、週末に自然体験や体験教室に行く、家事の中でお手伝いをしてもらうなど、日常の中で学びを組み込むことがポイントです。

-

-

【共働きで忙しいあなたへ】完璧じゃなくて大丈夫!4歳児の「質の高い」幼児教育、時間がない中でもできるコツ

「仕事も育児も両立したいけど、子どもの教育もちゃんとしたい…でも、毎日時間がない!」 共働きのご家庭 ...

続きを見る

Q3: 教材だけで十分?

教材は便利ですが、それだけで学びが完結するわけではありません。

家庭での関わりや会話、遊びを通じて体験的に学ぶことが、子どもの理解や興味を深めます。

例えば、教材で覚えた歌をお風呂で一緒に歌うことで「記憶」と「生活体験」が結びつき、学びがより定着しやすくなります。

教材は、あくまで補助的な役割として活用すると効果的です。

-

-

子育ての悩みを解決!なぜ非認知能力が重要なのか?親ができる3つのこと

「うちの子、ゲームばかりで全然勉強しない…」 「友達とよくケンカするし、将来が不安…」 「ちょっと注 ...

続きを見る

Q4: 幼児教育にお金をかけすぎないためには?

幼児教育は工夫次第で「低コスト」でも十分に楽しめます。

例えば、公園での自然観察は理科の学びにつながり、スーパーで一緒に買い物をすることは数字や分類を学ぶ機会になります。

また、図書館の絵本読み聞かせイベントに参加するなど、無料で参加できる活動も多く存在します。

習い事や教材に費用をかける場合でも、家庭でできることを組み合わせることで無理なく続けられます。

Q5: 安全面はどう考えればいい?

幼児教育をするうえで安全面の配慮はとても大切です。

例えば、はさみや小さな部品を使う工作は必ず大人がそばで見守る、遊ぶスペースに危ないものを置かないといった環境作りが基本です。

また、外遊びでは交通ルールを一緒に確認する、水遊びやプールでは必ず親が近くで見守るといった習慣を早いうちから意識することで、子どもも「安全に学ぶ」ことができます。

Q6: デジタル教材との付き合い方

デジタル教材は、正しく使えば知育アプリや映像教材として有効です。

ただし、長時間の利用は控え、親子で一緒に楽しむことが大切です。

例えば、1日10分だけアプリでひらがなや数字のゲームを楽しむ、動画教材を見たあとに「ここで出てきた色や形を探してみよう」と家の中で遊ぶなど、学びを家庭の生活につなげる工夫がポイントです。

長時間の単独利用は避け、親子の会話や遊びと組み合わせることで、デジタル教材の効果を最大限に引き出せます。

Q7: 親が勉強を苦手でも大丈夫?

はい、大丈夫です。

幼児教育は「親の知識の量」よりも「関わり方」が重要です。

例えば、読み聞かせのときに完璧に読めなくても、声に出して一緒に楽しむこと自体が学びになります。

数遊びや簡単な実験も、親が完璧でなくても「一緒に考える」時間が子どもの学びにつながります。

大切なのは、親自身が完璧を求めず、子どもと一緒に「楽しむ気持ち」を持つことです。

まとめ|これからの幼児教育に向けて

幼児教育というと「特別な教材や習い事が必要なのでは?」と感じる方も多いかもしれません。

けれども実際は、家庭でできる小さな工夫や習慣づけの積み重ねが、一番の学びにつながります。

絵本の読み聞かせやごっこ遊び、生活の中での「手伝い」や「会話」など、身近な体験こそが子どもの知的好奇心を育む土台になるのです。

この記事で紹介してきたように、家庭でできる取り組みと、習い事や教材をバランスよく取り入れることで、無理なく楽しく幼児教育を続けられます。

ここからは、そのポイントを振り返りながら、親子で一歩踏み出すためのヒントをまとめます。

まとめ

幼児教育には「これが正解」という一つの形はありません。

大切なのは、親子で楽しみながら、子どもの個性や興味に寄り添って学びを積み重ねることです。

生活の中で少しずつ知的好奇心や感性を育て、習い事や教材で興味を広げる。

そして、親が安心できる環境を整え、声かけや褒め方、習慣づけの工夫をする。

こうした日々の積み重ねが、子どもの将来の可能性を広げる大切な土台となります。

行動喚起|まずは小さな一歩から!

幼児教育は「特別なことをする」必要はありません。

まずは気になるテーマを1つ選び、今日から少しずつ始めてみましょう。

⭐寝る前に絵本を1冊読み聞かせる

⭐積み木で一緒に遊びながら色や数を話題にする

⭐工作でハサミやのりを使って手先の器用さを育てる

こうした小さな一歩が、子どもの成長につながり、親子の時間をより豊かにします。

無理のないペースで、楽しみながら続けていきましょう!!